☆☆☆グリュンワルド財団第25期奨学生、ダニエル・ゴットシュタインさんからのレポート第2弾です。☆☆☆

2.奨学生レポート – ダニエル・ゴットシュタイン

日本でのさらに2週間は多くの出来事があり、たくさんのことを学ぶことができました。特に、日本の「おもてなし文化」「文字と言語」「街並み」「習慣」について特徴的だと感じたことを書きたいと思います。

1.おもてなし文化

最初は偶然が重なっただけだと思っていたのですが、あまりにも頻繁に起こるのでそうとは言えなくなりました。私は常に大きな興味と温かい心で迎えられていると感じます。いくつかのカフェでは、言語の壁があるにもかかわらず、店主の方々と活発な会話が生まれました。新しい日本語を教えようとしてくれる姿勢がとても強く、あるカフェでは店主の娘さんがわざわざ英語で通訳するために来てくれ、数時間も会話をしてくれました。

ポリオ撲滅のための募金イベントでは、すぐに手を取られて、ローターアクトのメンバーから積極的に声をかけられ、参加させてもらいました。少しでも一人になると、すぐに誰かが近づいてきて会話を続けてくれるのです。

こうした経験を通して、「日本人がドイツに行ったらどう感じるのだろう」と心配になりました。温かさに慣れている日本人が、外国人への警戒心や距離感のあるドイツ社会に触れたらどうだろうか、と。

2.文字と言語

岡本先生の忍耐強いご指導のおかげで、最初は全く理解できず圧倒されていたひらがなの解読が、今では楽しいパズルのように感じられるようになりました。しかし、日本語を本当の意味で読めるようになるためには、3か月の勉強では全く足りません。

日本では 2,600 の常用漢字が使われ、全体では 12,000 字以上あると聞きました。日本人でも辞書を引くことがあるそうです。

スマートフォンのキーボードもとても興味深いです。3種類の文字がすべて一つのキーボードで使えるようになっています。漢字やカタカナの入力方法はまだ理解しきれていませんが、ひらがなは10個の行に分かれていて、タップして4方向にスワイプすることで、1つの行につき5つほど選択肢が出てきます。日本人が打つスピードには本当に驚かされます。

日本語にはドイツ語と同じように語形変化がありますが、動詞には活用がなく、時制と丁寧さによって形が変わるだけだそうです。

特に面白いのは、未熟なリンゴや信号機など、明らかに緑色の物でも「青」と表現されることです。「青」は日本語では短くて効率的であり、同時に少し考える余地を与えてくれるのです。

3.街並み

歩行者に優しいインフラに加えて、私が最も驚いたのは無数の自動販売機です。小さな村でも必ず1台はあり、観光地などでは一か所に6台並んでいることもあります。ほとんどがきれいな状態で、地域の方々によって大切に扱われているようです。非公式な推計では、全国に 550 万台もあると言われ、23 人に 1 台の割合だそうです。実際の数字がどうであれ、その圧倒的な存在感と街並みへの影響を示していると思います。

(2台以上並んでいるものを撮影するという条件付きで写真を掲載:1日で十分集まりそうです。)

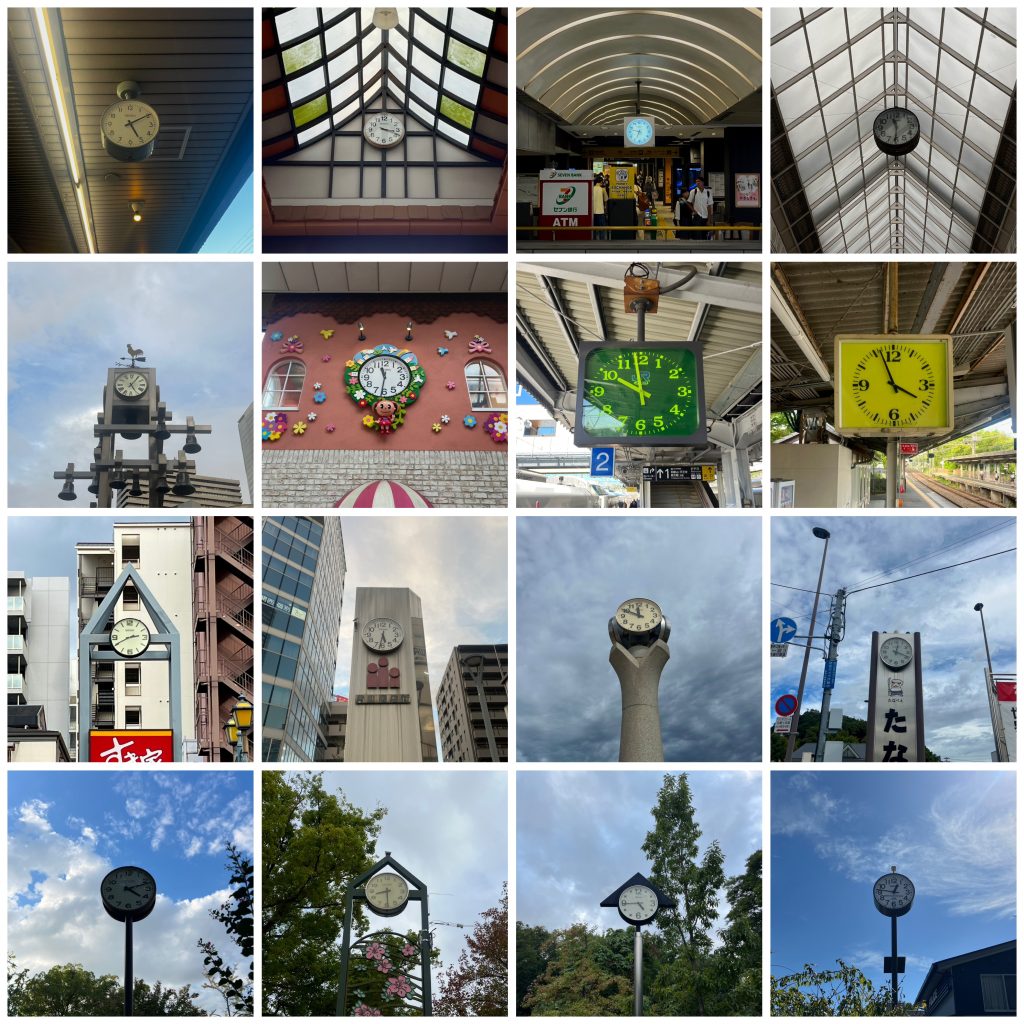

少し珍しいですが、私にはとても印象に残るものがあります。それは公共の時計です。ヨーロッパではほとんど姿を消したと思っていましたが、日本ではとてもおしゃれなデザインで、様々な場所に設置されています。これも街の景観の一部だと感じました。以下にいくつか写真を:

4.習慣

日本では名刺が必須です。事前に岡本さんから私用の名刺デザインが送られてきたときは驚きましたが、今ではすでに半分ほど配ったので、すっかり納得です。名刺は両手で受け渡しするのが礼儀だそうですが、同時に実用的な連絡先交換手段でもあります。若い世代も、頻度は少ないものの普通に使っています。

何度か血液型を聞かれました。性格がわかると言われているようで、ドイツで星座を聞かれる感じに似ていると思いました。

アニメが広く普及していることは知っていましたが、その規模を甘く見ていました。ファンは非常に多く、電車では高確率でスマホでアニメ動画を見ている人がいます。映画だけでなく、短いリールやTikTokのような動画も多いです。ビンテージショップの店員さんとの短い会話でも、「好きなアニメは?」とすぐに聞かれました。

この素晴らしい国で、これからもたくさんの経験や発見ができることを、とても楽しみにしています。