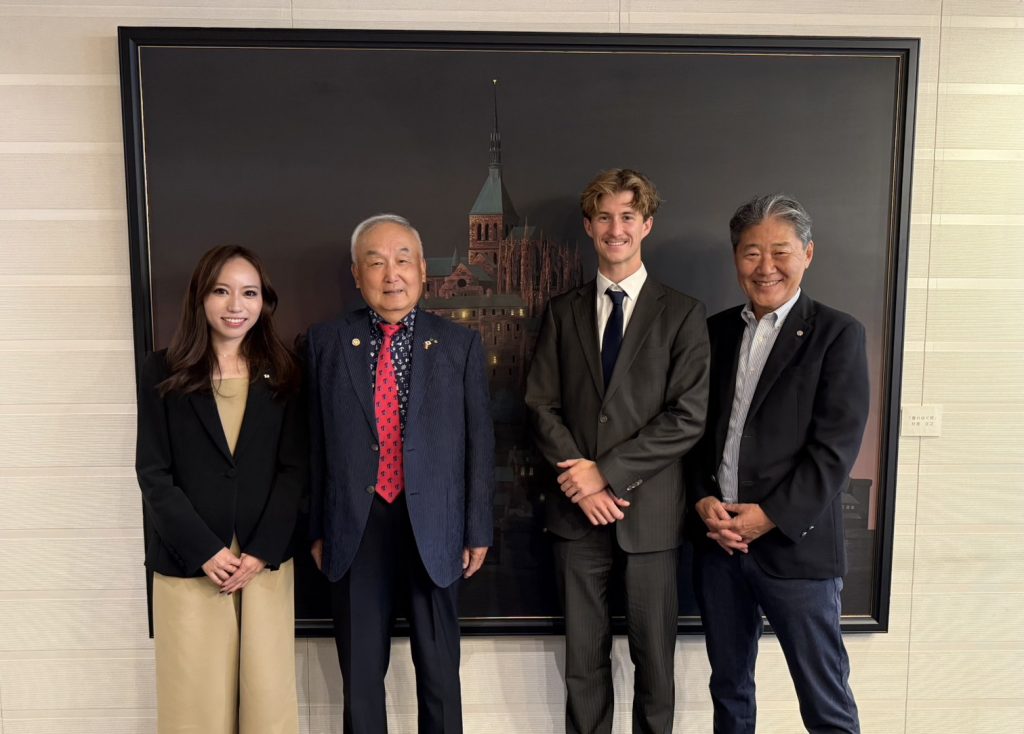

☆☆☆グリーンワルト財団第25奨学生ダニエル・ゴットシュタイン君の第1回目のレポートです☆☆☆

まず初めに、心より岡本様に深く御礼申し上げます。

「メーデルハウス」での住まいをご提供いただいたこと、食文化を通じた数々の体験(そして幸せなひととき)、語学指導、さらには多様な行事へとお招きいただいたこと――岡本様の惜しみないご厚意とご支援のおかげで、滞在開始からの二週間で本当に多くの貴重な経験を重ねることができました。そのお導きにより、日本の文化や歴史、言語への第一歩を踏み出し、数々の興味深い会話を楽しむ機会にも恵まれました。

ここでは、これまで大阪で過ごす中で感じた、ドイツとの違いや日本ならではの特色についてご紹介したいと思います。

1.日常の習慣について

渡日前から、日本では一般家庭や寺社に入る際に靴を脱ぐ習慣があることは知っておりました。しかし実際に体験して驚いたのは、衣料品店の試着室など、私にとっては意外に思える場所でも同じ習慣が守られていることです。

また、特にドイツと比べて印象的であったのは、人々の忍耐強さと配慮の深さです。バスを待つ際には整然と列に並び、順番を守る姿勢が徹底されており、その結果として席に座れる確率が高まるという仕組みになっています。電車内では通話が禁じられ、大声で話す人もほとんどいません。そのためか、多くの乗客が移動中に眠っている光景を目にします。岡本様が「効率的な時間の使い方」と評されたことは、まさに的を射ていると感じました。

食事の場面でも思いやりが表れます。飲み物を注ぐ際は自分ではなく隣の方へ注ぐことが基本的な礼儀とされています。

さらに、日独協会の集まりでは日本における恋愛的な振る舞い(Flirtverhalten)について話題になりました。日本では視線が大きな役割を果たし、言葉よりも目で想いを伝えることが多いそうです。また、褒め言葉は外見ではなく、人柄や親しみやすさを対象とするのが伝統的であるとのことでした。ただし、近年はこうした習慣も必ずしも厳格に守られているわけではない、と補足されました。

2.歩行者に優しい都市環境

信号機の工夫は非常に模範的だと感じます。通常の赤青表示に加え、残り時間が棒グラフのように減っていく仕組みがあり、歩行者はより安心して横断を計画できます。また、高齢者のために特別なボタンが設けられており、押すと青信号の時間が延長されるようになっています。

一方で、まだ少し戸惑うのは、交差点によっては四方向すべての歩行者信号が同時に青になり、斜めに横断できる方式です。初めて経験した際は新鮮でしたが、非常に合理的な仕組みだと感心しています。

3.大阪の公共交通機関

大阪の公共交通は、初めは少々複雑に感じられました。というのも、国営のJR(Japan Railway)に加えて、多くの私鉄事業者が運営しているからです。とはいえ、旅行者にとって利用しやすいよう、できる限り工夫がなされています。たとえば「ICOCAカード」を使えば、複数の路線を一枚で便利に利用できますし、大きなターミナル駅では案内表示や床の矢印・ラインが整備され、必要なホームまで迷うことなく進むことができます。

さらに、乗降位置が明確に示されており、列を作って待つスペースまで整えられているため、全体の流れがとても効率的になっています。複数の鉄道事業者が競い合うことで、利用者にとっての料金面でのメリットや、定時運行を重視する姿勢が生まれているのも印象的でした。ドイツでも、もう少し競争原理が取り入れられても良いのではないかと思うほどです。

4.サービス志向の文化

日本のもう一つの大きな特徴として、強く根付いたサービス文化が挙げられます。これは日常のさまざまな場面で目にすることができます。たとえば工事現場では、一人が実際の作業をしている傍らで、数人が交通整理や安全確保のために配置されています。駐車場でも、係員は単にチケットを渡すだけでなく、駐車スペースへの誘導や場内でのナビゲーションまで行います。

このような徹底したサービス志向が経済全体に及ぼす影響については、非常に興味深い議論を耳にしました。ザクシンガー総領事との対話の中で、この文化こそが、日本とドイツの人口規模の違い(日本はドイツより約5割多い人口を抱える)にもかかわらず、両国の国内総生産がほぼ同程度である一因なのではないか、という示唆がありました。サービス文化が、経済のあり方にまで影響しているという視点は大変印象深いものでした。

5.音楽と文化

日独協会の活動や歓迎会に参加した際、ピアニストの方々とお話しする機会をいただきました。特に印象的だったのは、ショパンの作品が日本ではとりわけ人気が高い、という点です。彼のロマンティックで親しみやすい旋律は、他の作曲家の作品以上に多くの聴衆を魅了し、コンサートホールを満たしているとのことでした。

また、ベートーヴェンも非常に高い人気を誇っています。吹田市長からは、第九交響曲の合唱部分の歌詞を見せていただきましたが、それは市長ご自身が合唱団の一員として練習に励んでいるものだそうです。さらに、地域のお祭りでは、大人数による「歓喜の歌」の合唱がクリスマスに行われるという話も伺い、日本における音楽文化の厚みと広がりを実感しました。

6.対照的な風景

これまでの滞在で、私にとって特に心を惹かれたのは、日本が内包する数々の「対照」です。たとえば大阪の道頓堀や恵美須東のような繁華街では、音や光や香りといった強烈な刺激が一度に押し寄せてきて、圧倒されるような体験をします。ところが、電車で40分ほど移動して京都の寺院に足を踏み入れると、そこには一転して、静謐さと落ち着きが広がり、深い安らぎを感じることができます。

より小さな例としては、ユニクロの店舗が適切な比較になるかもしれません。大阪市内だけでも24店舗ほどあると言われるこの人気の衣料品チェーンでは、一方のコーナーにはシンプルで洗練されたベーシックな服が並んでいますが、反対側にはポケモンやアニメをモチーフにしたユニークなデザインのTシャツが置かれています。日本の文化には、このように伝統と現代性、静けさと喧騒、シンプルさと個性が共存しているのだと強く感じました。